在第十二届中国国际光热大会上,杭州和利时自动化有限公司(简称“和利时”)技术总监孙源佐详细拆解了和利时的光热储能智能化布局,从系统方案到项目落地,再到公司实力支撑,勾勒出一幅“技术落地为实”的产业图景。

图:孙源佐

1

智能化系统解决方案:从“单点控制”到“全局协同”

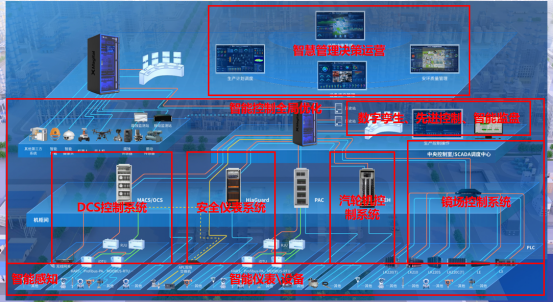

孙源佐在分享中,将和利时的解决方案定义为“多维度融合的智能闭环”。这套方案的核心,是打破传统控制的碎片化局限,用“感知-控制-优化-管理”的全链条设计,解决光热电站面临的太阳追踪、多能协同、高效运维等核心难题。

图:和利时光热储能智能化系统解决方案整体框架

图:光热储能智能化系统解决方案网络架构

在硬件层面,和利时搭建了一套“硬核”产品矩阵:从国内唯一通过“四认证”(阿基里斯、CE、G3防腐、中国船级社)的HOLLiAS MACS-K分布式控制系统,到精准调控汽轮机的T800数字电液调节系统(DEH),再到适配不同场景的LX/LE系列PLC控制器,全系列产品实现国产化自主可控,避免了“卡脖子”风险。“我们的镜场控制器能精准计算每面定日镜的最优角度,哪怕天气突变,也能快速调整动作。”孙源佐补充道。

而在软件与控制策略上,更藏着“智能化”的关键。孙源佐重点提到了两项核心技术:一是“模型预测控制(MPC)”,通过预测太阳位置和天气变化,提前规划镜场动作,避免传统“被动调整”的滞后性;二是“APS一键启停”,将镜场、储热、发电岛等子系统的协同逻辑固化到系统中,实现电站从“冷态”到“满负荷”的快速切换,彻底告别依赖人工操作的繁琐流程。

更值得关注的是“数字孪生+边缘智能”的组合拳:中央控制器下发全局目标后,本地控制器能自主计算最优路径,再结合数字孪生对电站进行全场景模拟——无论是光斑分布优化,还是设备故障预测,都能在虚拟环境中提前推演,让运维从“事后抢修”变成“事前预防”。“混合能源协同也是重点,”孙源佐强调,“我们能实现光热、光伏、储能的联合调度,既满足电网需求,又保证电站安全运行。”

2

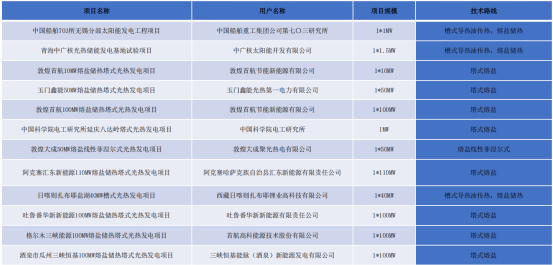

从敦煌戈壁到高原盐湖,10+项目验证技术实力

“技术好不好,要看落地效果。”孙源佐用一组项目数据,印证了和利时方案的可靠性。截至目前,和利时团队打造的光热储能项目已覆盖全国7个省市,从西北戈壁到高原盐湖,10多套系统在不同场景下稳定运行,涵盖塔式、槽式、菲涅尔式三大主流技术路线。

图:和利时光热发电主要业务分布图

图:和利时光热发电行业业绩

在敦煌首航100MW熔盐储热塔式光热电站——这座全球海拔最高、聚光面积最大的塔式电站里,和利时团队面临着“昼夜温差大、多系统耦合难”的挑战。他们给出的解决方案是“一体化控制”:用DCS系统统筹全局,搭配DEH汽轮机控制、ETS危机遮断保护系统,再加上大屏幕显示系统(DLP)实现全场景监控。更关键的是,团队研发的K-SRT01温度智能前端设备,不仅满足了高精准测温需求,还减少了70%的电缆铺设量,帮业主大幅降低成本。

图:敦煌首航100MW熔盐储热塔式光热发电项目

在西藏日喀则扎布耶盐湖40MW槽式光热项目中,挑战变成了“高海拔+电网末端”的极端环境。和利时针对性设计了“主从热备冗余”的镜场控制系统(SCS),通过Modbus TCP/IP环网结构与现场PLC通讯,数据处理量可达15万点,既保证了实时性,又杜绝了通讯中断风险。“这套系统能在-40℃到70℃的温度区间稳定运行,高防腐性能也适应了盐湖的特殊环境。”孙源佐提到,这也是全球首个在高海拔电网末端落地的热电综合能源项目。

图:西藏扎布耶盐湖40MW槽式光热发电项目

而敦煌大成50MW熔盐线性菲涅尔式项目,更是创下了“世界首个商业化”的纪录。和利时团队的一体化方案覆盖了从集热储热到汽轮机控制的全流程,让电站具备24小时连续发电能力,年发电量可达2.14亿千瓦时。“无论是哪种技术路线,我们的核心逻辑都是‘适配场景、解决痛点’。”孙源佐总结道。

图:敦煌大成50MW熔盐线性菲涅尔式光热发电项目

3

32年积淀,支撑技术落地的“三重底气”

“和利时能在光热领域快速突破,不是偶然,而是32年技术积淀的必然。”在孙源佐看来,公司的核心竞争力源于“技术自研、工程落地、服务保障”的三重支撑,这也是和利时能带领团队持续输出优质方案的底气。

从公司根基来看,和利时早已不是传统的自动化企业——作为全球智能化系统解决方案主力供应商,业务覆盖五大洲40多个国家,服务3.5万家客户,累计完成4.5万个项目。在国内,总部设在北京,杭州、西安、新加坡的研发基地撑起了“1500人+”的研发团队,每年投入经营收入的10%用于技术创新,累计拿下2000多项知识产权。“我们的工业智能化板块,在火电机组国产系统市场占有率稳居第一,商运核电站反应堆数量占比达50%,这些经验都能迁移到光热领域。”孙源佐补充道。

技术创新上,和利时从不“闭门造车”:其主持或参与数十项国家重要标准制定,拥有通过德国莱茵ISO/IEC 17025认证的实验室,能对控制系统的精确度和稳定性进行严苛测试;在工业网络安全领域,团队与中国工程院院士合作,研发的嵌入式可信计算技术填补国内空白,安全可信PLC控制器还通过了“国内首台认定”。“国产化、高安全、高可靠,这是我们产品的三大标签。”孙源佐说。

工程与服务能力则是“最后一公里”的保障。和利时拥有550多名行业专家、1400多名区域工程人员,单月能完成3500多面机柜的调试成套;在全国300多个城市布局服务网点,4小时内可抵达现场,90%以上的备件能在2个工作日内发货。“我们是MAV(主自动化系统供应商),能提供从项目设计、开车投运到全生命周期运维的一站式服务。”孙源佐强调,这种“全链条服务”能力,正是光热项目顺利落地的关键。

- 中电建中南院徐灿君:阿里雪域高原零碳光储热电项目技术创新破解高海拔新能源应用难题

- 中电建西北院段杨龙:高寒高海拔光热一体化项目总承包实践引领新能源建设创新

- 李振国:“多塔一机”塔式光热发电技术及商业化应用

- 陈晨:中广核德令哈50MW槽式光热发电项目大修经验分享

- 绿储科技陆俊丞:熔盐储能技术创新,引领风光大基地高效消纳与电网稳定

- 高端对话 | 破局与攻坚——西藏光热项目落地及推广的实施路径与协同机制

- 酒钢高温熔盐储罐用钢生产应用及下一代熔盐储罐材料研发进展

- 时璟丽:新能源全面入市,光热发电迎来投资变局?

- 上海锅炉厂徐明:新一代智能化无线镜场控制技术及产品应用

- 赵国峰:大容量高低温熔盐储罐加工制造关键控制点分享

- 刘东毅:面向大容量储能的6kV/565℃智能高压熔盐电加热系统