摘要:太阳能跨季节储热技术是实现建筑节能效益的关键手段,可解决太阳能在时间和空间上供需不平衡的问题。综述了太阳能跨季节储热技术的研究现状与应用进展,重点探讨了太阳能集热器及3种主要储热技术的优势、瓶颈与未来研究方向。

研究结果表明:太阳能集热器在降低热损失、优化结构和布置方面仍面临挑战;储热技术则需解决占地面积、材料稳定性、可控性、成本和结构复杂性等方面的问题。

引言:本文基于太阳能跨季节储热研究现状及国内外示范性项目,梳理该技术的研究现状、进展及瓶颈,并对该技术的未来发展方向进行展望,旨在为太阳能跨季节储热技术的进一步应用提供理论支撑。

1.太阳能跨季节储热技术

太阳能跨季节储热系统一般由太阳能集热器、储热设备、控制系统、辅助热源,以及用户端组成,其结构示意图如图1所示。

1.1工作原理

太阳能跨季节储热系统的工作原理为:太阳能集热器在夏季收集太阳辐射并转化成热能,然后通过储热介质将热能输送到储热设备中,并实现持续循环,储热过程可达3~4个月。冬季,当储热量不足以满足用户供暖需求时,控制系统将启动辅助热源进行热量补充。

根据技术类型不同,太阳能跨季节储热技术可分为:显热储热技术、潜热储热技术、热化学储热技术。显热储热技术的工作原理简单,较为成熟,是目前应用最为广泛的太阳能跨季节储热技术。相比之下,潜热储热技术和热化学储热技术仍处于发展阶段,尚未成熟。

1.2太阳能集热器

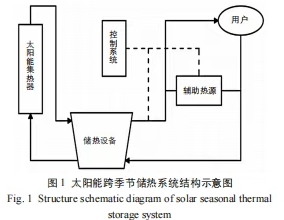

太阳能集热器作为集热系统的核心部件,其集热效率直接影响太阳能跨季节储热系统的储热效率。根据聚光形式,可将太阳能集热器分为非聚光型(包括:平板太阳能集热器和真空管太阳能集热器)和聚光型(包括:塔式太阳能集热器)。

当太阳光直射在非聚光型集热器上时,集热器吸收太阳辐射能并转化为热能,然后利用工质部分存储热能;聚光型集热器通过定日镜场追踪太阳方位并将太阳光反射至高塔集热处。3种太阳能集热器的对比如表1所示。

2.显热储热技术

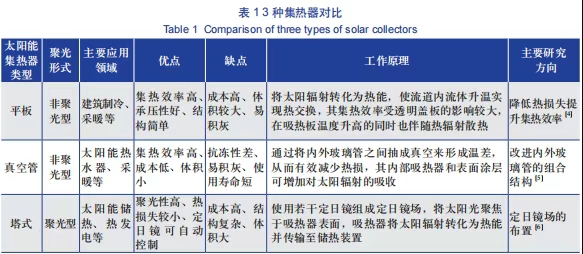

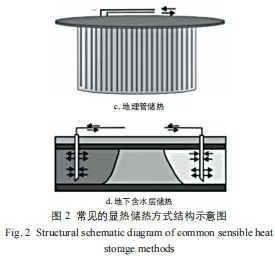

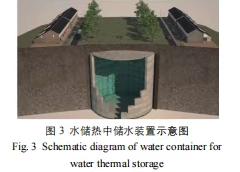

目前,国内外太阳能跨季节储热技术的应用形式以显热储热技术为主,例如:作为全球首个大规模高温坑储热项目的瑞士Lyckebo项目、丹麦Marsta项目涵盖世界上最大的太阳能供热厂之一、位于中国西藏地区仲巴县的大型太阳能储热供暖工程等。常见的显热储热方式包括:水储热、砾石-水储热、地埋管储热和地下含水层储热,其结构示意图如图2所示,优缺点对比如表2所示,本文针对水储热和地埋管储热这两种储热方式进行分析。

由表2可知:在选择显热储热方式时,除了要考虑造价外,还要考虑当地的地质和水文条件。建议选用合适的储热方式或多种储热方式耦合的储热系统,以实现最佳的储热效果和经济效益。

2.1水储热

水储热具有运行费用低、安全稳定、热效率高等优点,但也存在储热体积大、占地空间大等缺点。因此,在减少占地面积的前提下,提高储热量、减少热损失是水储热的主要发展方向。

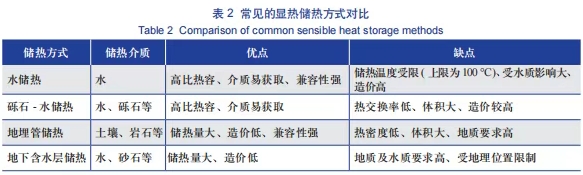

水的储热密度高达60~80 kWh/m³,是良好的储热介质,水储热方式下,储水装置一般设置在地下,其示意图如图3所示。

夏季时,储热水箱底部的低温水经太阳能集热器加热后存储在储热水箱中;冬季时,若储热水箱的热量不足以满足需求,控制系统将启动辅助热源供热,一般为电加热或燃气加热。

2.1.1储热能力研究

在水储热方式下,当水受热密度变小时,由于受热浮力作用,储热水箱顶部的水体温度高于底部,因此会在水体中间部位形成温跃层。

国外的研究集中于采用大型储热水箱的区域供热系统,Pilotelli等设计了新型的储热水箱内部流场分布结构,在这种结构中,水通过外围的环形支管小孔向内/外流动,减弱了垂直流动,从而减少了冷热水之间的混合。经过实验和计算流体动力学(CFD)模拟分析发现:储热水箱内形成的温跃层几乎不随时间变化,分层效率显著提高。国内的研究集中于储热水箱的进口结构和内部结构。黄华杰等设计了1种新型均流器,并利用ANSYS软件建立数学模型,研究结果表明:该均流器对储热水箱进水水流具有抑流作用,能够降低进口流速,减弱冷热水混合,提高分层效率。方桂花等针对基于蓄热球的相变储热水箱,设计了均孔板和蓄热球隔层,研究结果表明:在放热工况下,储热水箱具有良好的分层效果,储热水箱的储热能力得到显著提高。

由此可见,从提高分层效率的角度出发,改变水储热方式下储热装置中的流场分布、改用新型均流器和增加储热隔层均能提升储热能力。

2.1.2热损失研究

针对水储热方式下的热损失研究主要集中在储热水箱中温跃层分层结构和保温材料。温跃层能防止冷热水混合,因此,保持温跃层分层域温度梯度上下分层间的距离较小,可减少冷热水混合,从而减少水体的热损失。

Li等通过实验和仿真两种方法,分析了不同控制策略对非供暖季水储热系统性能的影响,研究结果表明:在储热季末尾,储热水池进出水口位置和形状等因素会影响温度分层,进而降低储热效率。Kurşun研究了圆柱形和矩形储热水箱的温度梯度分层情况,发现储热水箱内部几何结构为倒置圆台和倒置金字塔形会增加水箱内的温度梯度分层。王烨等对有隔板的储热水箱中隔板开孔大小和位置进行了对比分析,分析结果表明:相同工况下,当仅在隔板上开1个孔时,位于隔板中心的分层效果最佳;而当开多个孔时,开孔位置不再是影响分层的主要因素,但对储热量仍有较大影响。为进一步探究影响热损失的因素,Bai等以中国某容积为3000m³的地下储水池为研究对象,研究结果表明:储水池的侧壁、顶部、底部损失热量占比分别为57%、30%、13%。储热水体温度分层是影响热损失的内部因素,而水体保温材料则是影响热损失的外部因素。因此,使用新型保温材料和施工方案来减少热损失,对推动水储热技术和太阳能跨季节储热技术的市场化具有重要作用。国内外的水储热工程案例如表3所示。

2.2地埋管储热

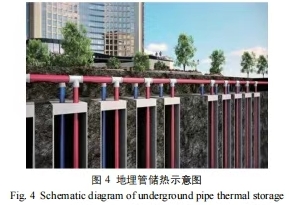

地埋管储热方式是将换热管水平或垂直埋于土壤中进行储热,垂直换热管一般采用单U型或双U型换热器,换热管间距在2.5~5.0m之间,如图4所示。在夏季时,利用水、石墨烯、石蜡、纳米颗粒等介质将太阳能集热器收集的热量输送至地下,进行存储;在冬季时,从地下取出热量,以地热方式供暖。

2.2.1储热性能研究

目前,地埋管储热方式的重要研究课题是减少占地面积的同时提高储热能力,而国内外学者通常是以数值模拟的方法来进行分析,研究方向集中于单位面积内地埋管的储热性能。

Rad等基于已有工程,运用TRNSYS软件设计了1种与直接激光太阳能充电技术(DLSC)类似地埋管的供热系统,并与DLSC进行比较发现:该供热系统的钻孔面积比DLSC系统的减少了38%,太阳能集热器的集热面积减少了25%,初投资降低了19%。

国内对于地埋管储热方式下的供热研究多与热泵相结合。邹行等利用数值模拟,分析了地埋管、土壤热平衡和热泵机组之间的影响规律,研究结果表明:制热工况下,当土壤水饱和度从12%提升至100%时,地埋管换热量增加了24%,单位面积换热量提高了39%。刘艳峰等利用TRNSYS仿真程序建立子分区串并联式太阳能辅助地源热泵系统(SAGSHP)的物理模型,并对其进行了性能分析,研究结果表明:当串联区与并联区面积比为1:4、储热量为3:2时,SAGSHP达到最佳供热性能,与传统串联系统相比,性能提高了18.1%。

2.2.2储热效率研究

在技术方面,现阶段的研究集中在采用新型的组合形式来提高地埋管的储热效率。

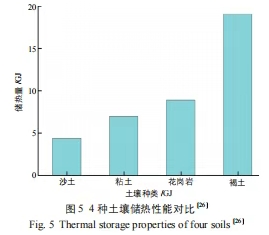

Catolico等基于DLSC地埋管群建立了3D数值模型,并与根据DLSC实验数据建立的模型进行比较,结果表明:地埋管储热系统热提取率随着土壤导热系数的降低而增大。郭占全等对粘土、沙土、褐土和花岗岩4种土壤的储热效果进行了对比(如图5所示),发现褐土的储热能力最强。李伟等对粘土、沙土、砂岩的储热能力进行对比,发现粘土的比热容最高,是长期储热的最佳介质。

为了进一步研究影响地埋管储热效率的因素,Zhang等对用于温室供暖的地埋管储热系统进行了研究,研究结果表明:在合理的地质条件范围内,抛开经济因素,地埋管埋藏深度越深,储热效率越高。胡婵月对垂直地埋管间距为3、4、5、6 m情况下的土壤储热量进行了对比,结果表明:随着地埋管间距的增加,土壤储热量逐渐增加,但储热量增长率逐渐降低,同时也导致占地面积增加。因此,为提高储热效率,在选择埋管深度与间距时,应考虑经济性、占地面积等因素。

国内外通过对土壤物性参数、埋管深度与间距等方面的研究,证明影响储热系统储热效率的因素是多方面的,仅通过改变单一因素来降低热损失的做法性价比过低。市场化背景下,应在考虑经济性前提下,综合改变以上影响因素来降低热损失,从而提高储热效率。

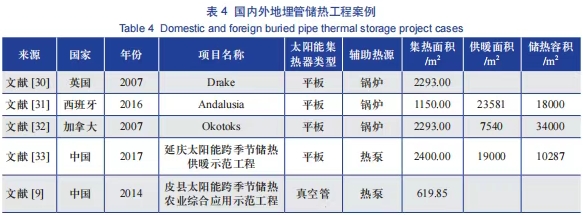

国内外地埋管储热工程案例如表4所示。

3.潜热储热技术

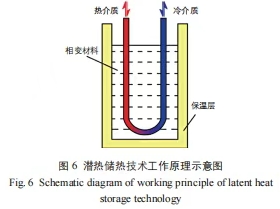

潜热储热技术是利用相变材料发生相变时吸收或释放热量来实现储热。在夏季,储热系统吸收太阳能并转化为热能,输送到储热设备中,由相变材料发生相变进行热能储存;当需要供热时,释放存储的热量提供热能,如图6所示。

潜热储热技术具有热密度大、温度波动小、稳定性好等优点,其储热设备体积小、结构紧凑,其系统设计可分为主动式和被动式两类,主动式潜热储热系统依赖外部动力驱动传热流体与多种相变材料(PCM)交换热量,被动式潜热储热系统依赖导热、自然对流或辐射交换热量。相变材料常见的相态主要有固-液、固-固和液-气。固-液通过熔化、凝固进行储、放热;固-固通过晶体结构转变(有序-无序)进行储、放热;液-气通过气液转换时吸收、释放热量进行储、放热。潜热储热技术被广泛运用于建筑节能中,常与建筑材料混合或独立使用。

对于大规模潜热储热,采用主动式潜热储热系统更为合适,被动式储热系统不适用,因此,在太阳能跨季节储热项目中应用并不常见。国内外潜热储热工程案例如表5所示。

在国外研究中,文献采用石蜡为相变材料,潜热储热系统总储热效率可达40.4%;文献在土耳其的Trabzon地区建立了以材料重量为1090 kg的CaCl₂•6H₂O作为相变材料的太阳能热泵系统,该系统可为占地面积75m²的实验室供暖;法国PEGASE研究计划采用CaCl₂•6H₂O为相变材料,可提供冬季所需热量的75%。

国内也有相关研究,文献采用低温Na₂S2O₂•5H₂O和高温NaCH₃COO•3H₃O作为相变材料,研究结果表明:5个相变材料为1个模块时,房间温度波动相对较小。在供暖阶段相同工况下高温、高低温、低温模块所需模块数分别为87、35(低温)+50(高温)、82块。文献[40]采用材料容积为63.3m³的Na₂SO₄•10H₂O作为储热材料,并与土壤储热和水储热进行对比,结果表明:相同工况下,相变储热技术的费用为土壤储热技术的4.2倍,水储热为土壤储热技术的7.2倍,虽然土壤储热经济性强,但综合考虑下,相变材料储热技术是最具潜力的储热方式。然而,相变储热技术也存在可控性低、能源应用率低、系统控制复杂、材料不稳定等缺点,这使其只适用于短期储热。

4.热化学储热技术

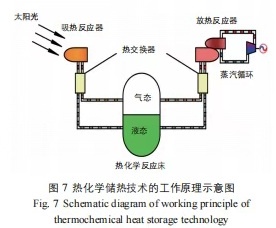

热化学储热技术是利用化学材料的热效应进行热量存储,吸热反应器从太阳光中吸收热量,经热交换器输送到热化学反应床,存储热能;当需要热量时,通过触发化学反应释能,由放热反应器提供给蒸汽循环系统,实现热能利用,其工作原理示意图如图7所示。

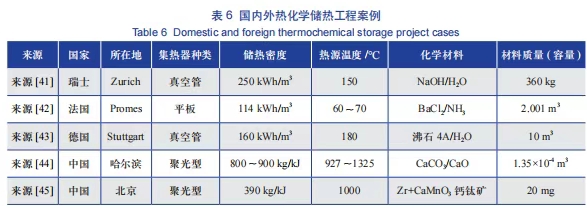

通常,热化学储热技术的储热形式主要有化学键、化学吸附、氧化还原反应、可逆化学反应等。热化学储热技术的储能密度是显热储热技术的8~10倍,且与显热储热技术相比,还具有储热、释热速度快、温度波动小、设备寿命长等特点。由于热化学储热技术在接近环境温度时可实现无热损,且化学吸附和反应温区与太阳能热利用温区相吻合,使其具有很大的跨季节储热潜能。国内外热化学储热工程案例如表6所示。Weber等在瑞士建立了以NaOH/H₂O为储热材料的热化学储热系统研究实验,结果表

通常,热化学储热技术的储热形式主要有化学键、化学吸附、氧化还原反应、可逆化学反应等。热化学储热技术的储能密度是显热储热技术的8~10倍,且与显热储热技术相比,还具有储热、释热速度快、温度波动小、设备寿命长等特点。由于热化学储热技术在接近环境温度时可实现无热损,且化学吸附和反应温区与太阳能热利用温区相吻合,使其具有很大的跨季节储热潜能。

国内外热化学储热工程案例如表6所示。

Weber等在瑞士建立了以NaOH/H₂O为储热材料的热化学储热系统研究实验,结果表明:与水储热系统相比,该系统的热容积比等容积水低温加热时增加6倍,生活热水供应量增加了3倍。Stitou等以BaCl₂/NH₃为储热材料,采用20m²的平板太阳能集热器为热化学储热系统供能,结果表明:该系统可使太阳能的能效比(COP)提升15%~23%。Kerskes等[43]以沸石4A/H₂O为实验材料,结果表明:在组合式储热系统中,采用吸附式热化学储热系统可使储热体积或太阳能集热器面积显著减少。与国外相比,中国热化学储热的研究起步较晚。寻祎梦基于太阳能驱动热化学反应原理,以CaCO₃/CaO为相变材料进行仿真模拟,结果表明:温度在1200~1600 K时,温度越高相变材料的反应速率越快,最高可达30%。靳菲等对Zr掺CaMnO₃钙钛矿固溶液的比例进行研究,结果表明:有效的掺杂Zr可提高热化学材料ABO₃中B-O化学键的稳定性,有效提升化学稳定性和储热密度。

虽然,国内外专家学者已在研究中验证了热化学储热技术在跨季节储热的可行性,但由于其存在成本高、结构复杂和材料不稳定等因素,目前鲜有项目使用。因此,未来研究重点方向包括:降低成本、简化结构、筛选稳定材料等。

5.展望

未来太阳能跨季节储热技术的研究应集中于降低热损、优化系统结构、提高储热性能和降低成本方面。

在储热商业化方面,借助成熟的施工技术和材料降低成本是推动太阳能跨季节储热技术向商业规模化发展的关键。校、企、科研院所的合作对于技术和产业链的发展至关重要,应以末端应用为主促进产、学、科研长足发展。政府应主动推动示范性项目建设,对示范项目给予一定优惠政策,鼓励配套产业链,促进成本降低,鼓励关键设备研发。

6.结论

本文综述了太阳能跨季节储热技术的研究现状与应用进展,重点分析了太阳能集热器和3种储热技术的现状、优势、瓶颈及未来研究方向。研究结果表明:太阳能集热器的瓶颈在于降低热损失、优化组合结构和定日镜场布置。储热技术则面临占地面积大、材料稳定性、可控性、成本和结构复杂性等方面的问题。

作者:张超1*、王明明1、王龙基1、刘寅1、周东东1、董岁具2

(1.中原工学院能源与环境学院,郑州450007;2.郑州热力集团有限公司,郑州450052)