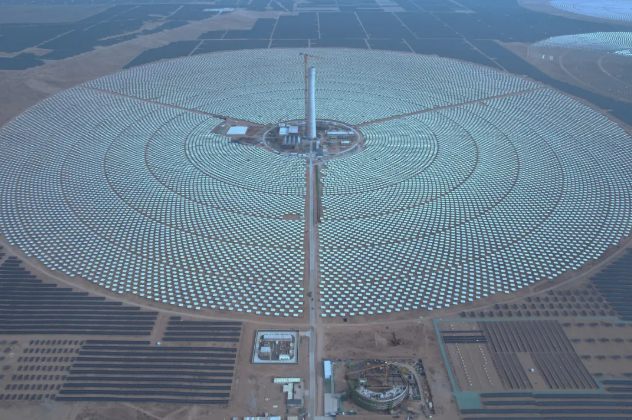

七月的共和县塔拉滩,骄阳似火,风沙在戈壁滩上肆意游走。在一片耀眼的蓝色海洋中,共和公司10万千瓦塔式光热项目现场的工人们正紧张而有序地忙碌着。23000余块巨大的定日镜已精准地安装在指定位置,在阳光的照耀下熠熠生辉。这里,正孕育着新能源发展的新希望,见证着共和公司对“绿色发展追求卓越”核心价值观的不懈探索与实践。

图为光热项目镜场航拍图

在这片充满活力与希望的土地上,国能(共和)新能源开发有限公司(简称“共和公司”)正以坚定的步伐,书写着品牌建设的新篇章。该公司坚持以品牌建设为引领,深入践行集团RISE品牌战略,通过在党建引领、生态赋能、创新驱动等多个领域精耕细作,打造出具有鲜明特色和强大竞争力的企业品牌。

红色灯塔,党建引领指引澎湃向前

红色是国有企业的“引领色”,既是前进的方向,也是每一名高原清洁能源建设者们的初心。

2021年,习近平总书记参加十三届全国人大四次会议青海代表团审议和来青考察时,对青海提出“加快建设世界级盐湖产业基地,打造国家清洁能源产业高地、国际生态旅游目的地、绿色有机农畜产品输出地”的重要指示。同年8月份,共和公司应运而生。自成立以来,该公司始终坚持党建引领,从党支部、党委到每一名党员,时刻牢记初心使命,始终发挥模范带头作用,在青藏高原展现了干事创业的激情和热情,逐步打造了具有文化精神、自身特色、高原特点的“新能源铁军”党建品牌。

图为运维人员在合乐330千伏汇集站向党旗庄严宣誓

“新能源铁军”党建品牌是一种精神、一种凝聚力,更是全体党员的初心和信仰。创业初期,公司人员不足10人,面临着2个国家大基地项目的前期和建设,党员干部作为团队的骨干与时间赛跑、与政府协调、与电网沟通,用不到2个月的时间办理完所有项目的前期手续,实现了国家第一批大基地项目如期开工。成立三年多时间里,公司每年面临着3-4个项目的开工投产任务,在点多面广、时间紧、任务重的情况下,通过成立了工程建设党员先锋队、光热项目党员责任区、安全质量管理党员示范岗,不断赋予“新能源铁军”的品牌属性、精神属性和文化属性。公司党委和党支部采取包保责任制,带领公司半数以上人员常驻一线,入冬时项目条件更显艰苦,板房外面刮着8级以上刺骨寒风,在零下20多度的现场裹着多层被子才能入睡,为了推进项目进度,多次到牧民家里讲政策、做工作,不仅树立了党组织的良好形象,也通过不断坚定信仰、挑战高原、挑战自我,装机容量从0跃升至249万千瓦。

蓝色海洋,“光储银行”点亮万家灯火

蓝色海洋,涌动着共和公司清洁能源发展的澎湃浪潮。坚持绿色低碳发展贯穿了公司发展的始终,更融入了公司发展血脉。

图为庆晖光伏电站航拍图

青海是国家清洁能源发展的“主战场”之一,也注定了这里绿色产业竞争的“白热化”。

在发展速度上“奋起直追”。共和公司起步晚,却不甘人后,先后取得备案资源超400万千瓦。2022年上半年完成各项指标争取、前期手续办理后,全面进入发展提速阶段。2022年下半年6个项目先后开工,工程建设人员每人负责着两到三个项目的安全、质量、进度,最困难的是在疫情最严重的时候,取得了政府部门支持的组件、支架等物资运输,工程建设人员近两个月内累计接驳车辆超800余辆,实现了330千伏升压站“百日带电”,创造了青海330千伏升压站建设记录。2022年装机37万千瓦,2023年装机突破100万千瓦,2024年装机突破240万千瓦,“国能速度”在全球最大的光伏产业园——海南州太阳能生态发电园区不断上演。

图为宁俊杰正在检查支架镀锌层厚度是否符合要求

在发展模式上“打破常规”。新能源产业发展是日新月异的,共和公司锚定“破局者”的角色,跳出传统发展的桎梏。从最初扎根海南州共和县的局限,到如今发展版图横跨两州四县,管理半径延伸超300千米,以“拓荒牛”的姿态突破地域局限,将清洁能源的火种播撒在广袤高原。在产业模式创新上,公司摒弃单一能源发展的常规思路,积极探索新能源多元化发展,构建起以光伏为主,光热、储能、风电为辅的“光风热储”协同模式。白天,光伏矩阵高效捕捉阳光,将光能转化为清洁电力;夜幕降临,储能设备释放日间储备的能量,光热系统持续输出热能,多能源形式如同精密齿轮般环环相扣。这种多元互补的产业结构,不仅显著提升了能源供应的稳定性与持续性,更开辟出一条低碳高效、循环发展的新道路,为集团新能源高质量发展提供了可复制、可推广的“共和模式”。

在发展质效上“追求卓越”。在发展质效的赛道上,共和公司以“绿色发展追求卓越”为核心价值观,精益求精,努力提升每个项目的特色、质效,打造“两高一低”优质工程。积极与政府进行沟通协调,通过自建合乐、同仁等升压站降低分摊费用超3.7亿元,大幅降低投资。同时,积极推进各个项目耦合式发展,创新打造“光伏+储能+自建330汇集站+调相机+生态牧场”的发展模式,1020兆瓦时储能项目为集团最大的电化学储能项目,将形成新的利润增长点;调相机为集团首台套50兆乏调相机项目,可有效提升负荷率;青豫项目形成了“光伏+光热”发展模式,光热项目为集团首台塔式光热项目,将为集团光热发展积累有益经验;第三批大基地为“风光储一体化”,可有效提升基地项目的消纳能力。凭借对卓越质效的执着追求,共和公司不断突破技术与模式的边界,让每一个项目都成为推动行业进步的“动力源”。

金色智矩,创新驱动奔赴新质生产

金色智矩,在清洁能源的版图上勾勒创新轮廓。当科技创新的鎏金光芒洒向高原,共和公司始终坚持紧扣国家能源集团“一个理念、三紧三非、一个扛起”科技创新战略,增强“非我不可”的担当,深耕“非常必要”的领域,坚定“非干成不行”的决心,在发展和新质之间不断创新求索。

图为集晖储能电站

在共和公司合乐330千伏汇集站厂区旁,一片整齐排列的超大号“充电宝”格外引人注目,作为集团最大的电化学储能项目,共和公司海南塔拉储能项目总容量达到255兆瓦×4小时,占地面积93.463亩,由构网型组串式、高压直挂式及集中式等多种储能形式组成,犹如一个巨大的“电力海绵”,能够有效调节电网的供需平衡。“我们公司参与研发了百兆瓦级储能变流器、电池模块状态在线监测系统和电池系统安全保护系统,能够实现对电池状态的实时监控和精准调控,大大提高了储能系统的安全性和效率。”项目负责人袁洋年介绍道。凭借着先进的技术和卓越的性能,该项目中高压直挂式储能系统充放电效率可达91%,组串式储能“一簇一管理”,EMS系统充电可视化、储能电量智能统计,为同类型储能项目提供了可复制的“共和方案”。

走进共和公司的智慧化场站,仿佛进入了一个充满科技感的“能源大脑”。在这里,智慧管控平台、合乐变安防管理平台、无人机系统巡检平台和机器人巡检平台等智慧化系统协同工作,实现了对场站设备的全方位、智能化管理。

图为智能巡检机器人正在监测设备运行状态

在35千伏配电室,一台室内智能巡检吊轨机器人正在轨道上缓缓移动,它搭载的可见光相机、红外热像仪、局放传感器等设备,能够实时采集设备的运行数据,对设备的温度、局放情况等进行精准检测。“机器人巡检不仅提高了巡检效率,还减少了人工操作的风险,现在,设备运维变得更加智能高效了。”运维人员雷登魁笑着说道。

除此之外,在火热的光热建设现场,该公司智慧工地系统正在实时精准把握工程施工现场的每一个环节。搭建集视频监控、智能预警、项目管理、智慧监管于一体化的智能管理平台,利用物联网、大数据、云计算、AI视频分析等技术,该公司成功实现了工地管理可视化。通过现场硬件设备实时数据采集、传输分析,可以精确掌握施工进度,控制施工过程中的各个环节。通过智能安防系统、人员管理系统等手段提升工地的安全管理水平;通过视频监控和智能分析算法,可以实现工地的周界监控、入侵检测和人员识别,及时发现和解决安全问题。在人工智能时代,共和公司正在以智慧化、科技化的管控手段,探索出一条新质生产力发展的新路径。

绿色发展,生态赋能情系千家万户

共和公司扎根高原,始终坚持“为社会赋能为经济助力”的企业宗旨,在发展清洁能源的同时,积极履行央企的社会责任,致力于以绿色理念带动绿色经济,以绿色经济带动绿色发展。

图为生态公益林航拍图

公司秉持“一座光伏场区,滋养一片牧场,带动一片绿色”的理念,积极承担了在共和县西山区“国家能源集团光伏生态公益林”建设,结合当地干旱、少雨的特点,种植耐寒耐旱植被6.6万株,面积达509亩,生态公益林成果获得商务部2024年“金钥匙解决方案”,以绿色为笔,在高原的荒山上勾勒生态新画卷。

共和公司致力于“光伏+生态”建设,积极主动融入当地“四地”发展规划,在项目建设之初,共和公司选用光伏板组件下沿距地面1.5米-1.8米的高支架,便于牛羊在光伏板下吃草。与州林草局共同研究海南基地共和100万千瓦“牧光储”项目相关种草方案,积极播撒草籽达3万余亩,有效地遏制了草场退化、防治土壤沙化等问题,形成“板上发电、板间牧羊、板下种草”的牧光互补新模式,为当地牧民提供了优质草场,光伏电站养殖牛羊数量达22000余只,每年给牧民带来的经济效益达上万元。据统计,光伏场区建成后,风速降低50%、土壤水分蒸发量减少30%、植被覆盖率恢复到80%,有效缓解了土地沙化问题。共和公司与当地“互促互助互补”的发展模式,为以旅游业、畜牧业为主的共和县,增添了一张靓丽的绿电名片。

图为光伏板下悠然吃草的“光伏羊”

海南州同德县“越冬难”的问题长年未得到解决。同德县由于海拔高,空气含氧量低,煤炭燃烧不充分,不仅供暖效果不理想,还制约了区域环境空气质量改善。为了助力当地发展,改善当地生态,共和公司投资约5000万元,积极开展煤改电等供暖方式,助力同德县打造清洁供暖示范县,改造供热总面积117万平方米,其中县城规划清洁供热规模109万平方米,为同德县群众冬季供暖带来“绿色温暖”的全新体验。

面对“双碳”目标的时代考卷,共和公司将绿色发展深植于国家清洁能源产业高地建设的壮阔蓝图,每一个品牌建设的足迹都与国家战略同频共振。在积极响应品牌强国战略的过程中,共和公司以“青海样本”为定位,持续打磨在新能源领域的核心竞争力,将雪域高原上的光伏矩阵、储能电站、光热探索转化作守护绿水青山的生态长城,把智慧化创新成果转化为推动公司高质量发展的新动能。

- 新疆华电天山北麓基地100MW光热发电工程发电常规岛及吸热塔、定日镜场建筑安装工程招标

- 新疆华电天山北麓基地100MW光热发电工程汽轮发电机组、蒸汽发生器、聚光集热系统采购

- 新疆华电天山北麓基地610万千瓦新能源项目100MW光热发电工程监理服务招标

- 新疆华电天山北麓基地100MW光热发电工程聚光集热系统中标候选人公示

- 哈汽轮机、西子洁能中标新疆华电天山北麓基地100MW光热发电工程EPC总承包项目主机设备采购

- 哈汽轮机、西子洁能预中标新疆华电天山北麓基地100MW光热发电工程EPC总承包项目主机设备采购

- 中能建新疆院预中标新疆华电天山北麓基地100MW光热发电工程监理服务

- 中电建龙源青海格尔木50MW/300MWh熔盐储能工程高低温熔盐储罐和疏盐罐设备采购

- 并盛化工预中标青豫直流二期10万千瓦光热项目化盐服务

- 国能青豫直流二期10万千瓦光热项目化盐服务竞谈

- 国能青豫直流二期10万千瓦光热项目吸热塔钢结构工程顺利封顶

- 组图 | 青豫直流二期10万千瓦光热项目建设一线全景

- 三峡能源青豫直流二期10万千瓦光热项目核心系统调试告捷

- 国能青豫直流二期10万千瓦光热项目顺利完成吸热塔设备第一吊

- 爱能森新材料青豫直流光热项目储罐预热及熔盐共晶工程圆满完成

- 国能青豫直流二期10万千瓦光热项目建设纪实

- 青豫直流二期10万千瓦光热项目首片吸热器管屏吊装完成

- 青豫直流二期三标段海西基地100MW光热工程熔盐采购

- 青豫直流10万千瓦光热项目吸热塔吸热屏完成吊装

- 青豫直流二期10万千瓦光热项目首台高温熔盐泵安装完成

- 青豫直流二期三标段海西基地100MW光热工程熔盐采购成交结果公示

- 三峡能源青豫直流二期三标段100MW光热项目实现满负荷发电

- 共和公司青豫直流二期100MW光热项目正式开始高温熔盐储罐化盐工作